Un balance a 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental

Logros, tensiones y desafíos del paso de un sistema carcelario a un modelo donde la comunidad, los derechos y la participación se volvieron centrales.

Fecha/Hora: 27/11/2025 08:00

Cód. 109202

Tiempo de lectura: 7.73 minutos.

“La libertad es terapéutica”. Franco Basaglia.

“La subjetividad se produce en los vínculos, no en el aislamiento”. Félix Guattari.

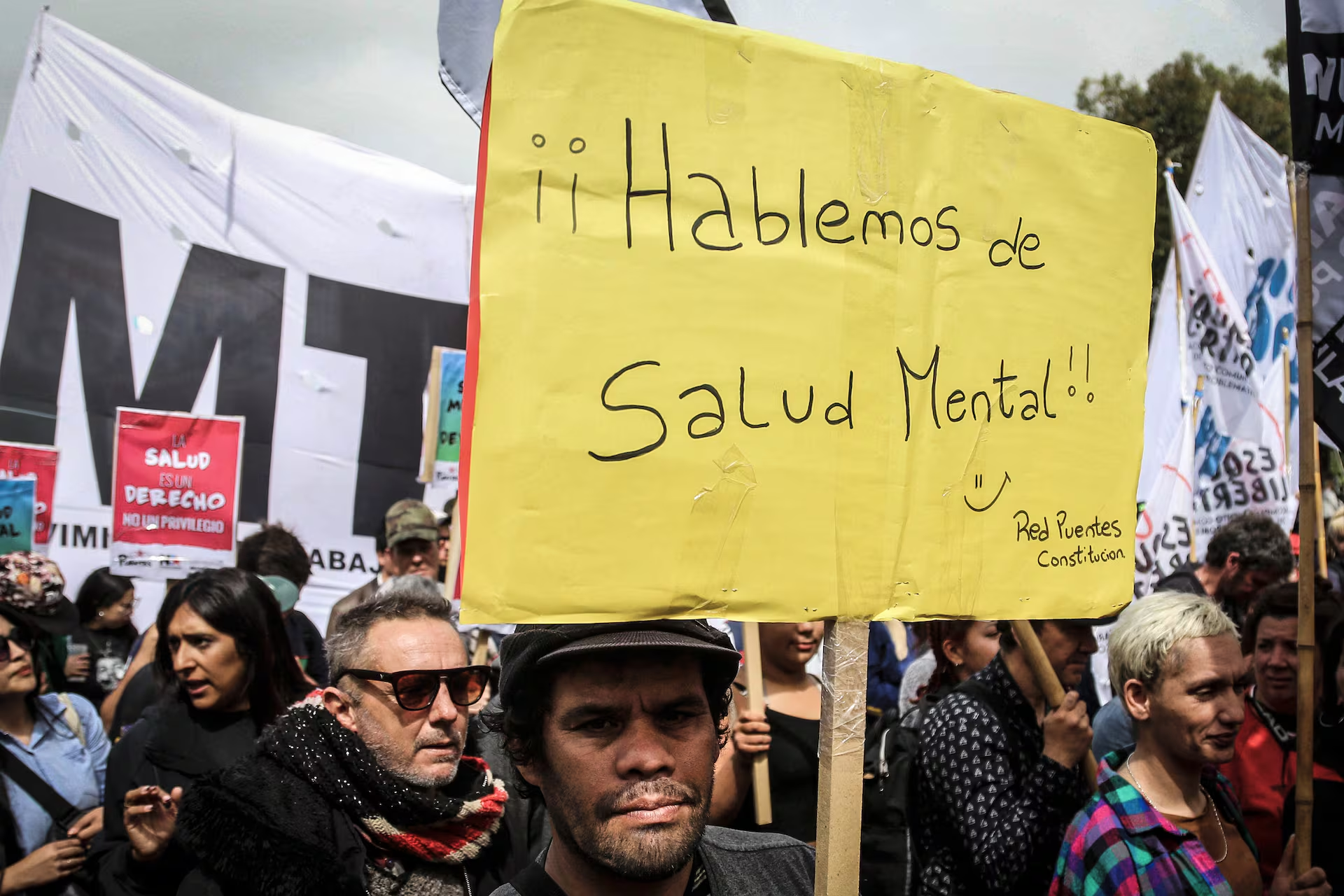

El 2 de diciembre se cumplen quince años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), una norma que marcó un cambio paradigmático en Argentina: puso el foco en los derechos, en el trabajo territorial y en la desinstitucionalización, y desplazó progresivamente el modelo manicominal tradicional. Aunque persisten desafíos importantes, también hay avances concretos, y a menudo invisibilizados, en distintas provincias del país.

De dónde venimos

El informe Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos (2008), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mental Disability Rights International (MDRI), previo a la sanción de la Ley, identificaba que más de 25.000 personas con sufrimiento mental se encontraban internadas en instituciones psiquiátricas, y que más del 80% llevaba más de un año encerrada. En el Hospital José T. Borda, por ejemplo, el promedio de internación era de 10 años y 6 meses; en el Hospital Braulio Moyano, 9 años y 3 meses; y en el Infanto Juvenil C. Tobar García, 4 meses y 3 semanas.

El informe describía, con detalle y contundencia, violaciones a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, muertes no investigadas, aislamiento en celdas, abusos físicos y sexuales, ausencia de atención médica adecuada, condiciones indignas de alojamiento, falta de rehabilitación y sobrepoblación. En muchos establecimientos, entre el 60% y el 90% de las personas internadas eran “pacientes sociales”: personas con alta médica que permanecían institucionalizadas por no contar con una red familiar o comunitaria donde retornar.

A esta denuncia se sumaron otros organismos de derechos humanos, asociaciones de profesionales y de usuarios que expusieron las prácticas de encierro, el vacío normativo y la ausencia de controles externos efectivos. Ese escenario fue el que hizo urgente y necesaria la Ley 26.657.

Internar ya no es lo que era

Antes de la ley, la internación en salud mental podía decidirse con la sola firma de un médico o incluso por orden judicial sin mediación técnica adecuada. Ese modelo habilitaba internaciones extensas, arbitrarias y muchas veces injustificadas.

La ley dispone que toda internación debe de cumplir con evaluación y diagnóstico interdisciplinario, motivos que la justifiquen y las firmas de dos profesionales de la salud. La persona internada bajo su consentimiento podrá abandonar la internación en el momento que lo desee.

Cabe destacar que también existe la internación sin consentimiento, es decir involuntaria, que es un recurso terapéutico excepcional y solo puede realizarse cuando el equipo de salud evalúa riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Si bien no es un concepto sencillo de definir, el agregado de cierto e inminente acota arbitrariedades de profesionales y de familiares del paciente. En su artículo 21, la ley señala que la internación involuntaria debe notificarse obligatoriamente en un plazo de 10 horas al juez competente y al Órgano de Revisión, debiendo agregarse a las 48 horas todas las constancias previstas en el artículo 20.

Otro punto clave es que las personas internadas tienen derecho a un abogado que los defienda y la externación o permisos de salidas no requieren autorización del juez.

Derechos y control

Otro pilar de la ley es la creación del Órgano de Revisión Nacional, establecido en el artículo 39. Está integrado por representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Defensa, asociaciones de usuarios, organizaciones de derechos humanos y entidades profesionales.

Entre sus funciones se encuentran supervisar las condiciones de internación y proteger los derechos de las personas usuarias del sistema. Su potencia radica en que puede ingresar sin previo aviso a cualquier institución, pública o privada, revisar historias clínicas, entrevistar de manera privada a personas internadas y exigir intervenciones judiciales o administrativas cuando detecta vulneraciones. En los últimos años, muchas provincias crearon también Órganos de Revisión Locales, fortaleciendo los mecanismos de control territorial.

Avances

Aunque la implementación es desigual, es innegable que en estos quince años se produjo un movimiento federal significativo. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo destacado: avanzó en la reconversión de hospitales monovalentes, cerró pabellones de larga estadía, creó dispositivos residenciales y comunitarios y fortaleció los equipos de salud mental en hospitales generales. Además, puso en funcionamiento su Órgano de Revisión Local y desarrolló programas de externación asistida que permitieron la salida de personas que habían permanecido internadas durante décadas.

Otras provincias también han avanzado en la adecuación de sus servicios de salud mental, promoviendo la reducción progresiva de internaciones prolongadas, ampliando la oferta de atención comunitaria y desarrollando residencias asistidas orientadas a la vida autónoma.

En estos años se consolidaron Órganos de Revisión locales, se fortalecieron los dispositivos de atención primaria en salud mental y se ampliaron los equipos interdisciplinarios en casi todas las jurisdicciones, una condición indispensable para el funcionamiento de la ley.

En comparación con la situación de hace quince años, hoy hay menos personas viviendo internadas de manera prolongada en instituciones psiquiátricas. Esto no es un dato menor: implica que miles de personas dejaron de habitar espacios de encierro para transitar dispositivos más abiertos, comunitarios y orientados a la autonomía. La reducción de internaciones crónicas es uno de los indicadores más contundentes del cambio de paradigma, porque expresa que la vida afuera dejó de ser una excepción para convertirse en una política pública posible.

Estos avances no son hechos aislados: muestran que la Ley Nacional de Salud Mental, cuando encuentra decisión política, presupuesto y articulación territorial, funciona y transforma.

Al mismo tiempo, el crecimiento sostenido de la demanda en salud mental durante los últimos años, impulsado por la crisis social, el incremento de los padecimientos subjetivos y la mayor visibilidad de los derechos, está tensionando los dispositivos existentes. Este aumento de la demanda no desmiente los avances, pero evidencia que la transformación del sistema requiere expansión, inversión y nuevas estrategias para sostener una atención accesible, oportuna y de calidad.

Tensiones y desafíos persistentes

Sabemos que toda política pública transformadora lleva tiempo, y por eso resulta, como mínimo, injusto descalificar la ley por las dificultades de su pleno cumplimiento.

Pero también es cierto que pensar ciertas situaciones exclusivamente desde el campo de la salud mental, como si la Ley Nacional de Salud Mental fuese el único marco interpretativo posible, constituye un error analítico y político. Existen procesos sociales más amplios, que exceden el plano clínico o jurídico.

Tal como señalan Silvia Duschatzky y Cristina Corea (2002) en Chicos en banda, lo que suele estar en juego no es una “falla” individual, sino una lógica de expulsión social: sujetos que no son simplemente marginados, sino expulsados del lazo social, despojados de inscripción simbólica, institucional y comunitaria.

Un ejemplo reciente es el asesinato de la turista brasileña, cometido por una persona con antecedentes en salud mental. Atribuir ese hecho exclusivamente a la Ley de Salud Mental, como si fuese la consecuencia “natural” de un modelo de desmanicomialización, es un error y un burdo reduccionismo. Lo que emerge, más bien, es un entramado donde confluyen la exclusión estructural, la falta de redes comunitarias, la precariedad del sistema de atención y una lógica estatal que oscila entre el abandono y el encierro.

Escenas similares se observan en las trayectorias de personas en situación de calle que, tras episodios de crisis subjetiva o consumo problemático, son internadas compulsivamente o criminalizadas por su sola presencia en el espacio público. El recorrido de la calle al hospital psiquiátrico, del hospital a la cárcel y nuevamente a la calle evidencia un Estado que, en muchos casos, no produce inclusión, sino que gestiona la vida a través del control y el confinamiento.

Desde esta perspectiva, la “problemática de la salud mental” no puede analizarse sin su contexto más amplio: las políticas de exclusión, las formas contemporáneas de desamparo y las nuevas modalidades de gestión de la pobreza y la peligrosidad.

Poner en valor estos 15 años

A quince años de la Ley 26.657 es necesario hacer balance: reconocer lo que falta, sí, pero también valorar lo que se ha conquistado. No era menor pasar de un sistema carcelario para personas con padecimiento mental a un modelo donde la comunidad, los derechos y la participación se volvieron centrales.

Los órganos de revisión, los equipos interdisciplinarios y las transformaciones logradas en varias provincias no son gestos simbólicos: son pruebas concretas de que otra salud mental es posible. Una que no encierra, sino que cuida; que no excluye, sino que acompaña; que no patologiza la vida, sino que la escucha y la respeta.

Hoy, mucho más que en 2010, podemos decir que la ley dejó de ser un ideal en papel para convertirse en una política pública que palpita en territorios reales y transforma vidas concretas. Pero también es un llamado a redoblar los esfuerzos: expandir las redes comunitarias, fortalecer los mecanismos de control, garantizar presupuesto y asegurar que los derechos consagrados lleguen a quienes más lo necesitan.

Poner en valor estos quince años no es un acto conmemorativo: es renovar el compromiso con una salud mental digna, inclusiva y con justicia social.

Adelqui Del Do es psicólogo. Especialista en Psicologia Clínica. Docente de Grado y Posgrado. Integrante del Tribunal de Ética de Apba. Investigador en el Informe Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos.

“La subjetividad se produce en los vínculos, no en el aislamiento”. Félix Guattari.

El 2 de diciembre se cumplen quince años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), una norma que marcó un cambio paradigmático en Argentina: puso el foco en los derechos, en el trabajo territorial y en la desinstitucionalización, y desplazó progresivamente el modelo manicominal tradicional. Aunque persisten desafíos importantes, también hay avances concretos, y a menudo invisibilizados, en distintas provincias del país.

De dónde venimos

El informe Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos (2008), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mental Disability Rights International (MDRI), previo a la sanción de la Ley, identificaba que más de 25.000 personas con sufrimiento mental se encontraban internadas en instituciones psiquiátricas, y que más del 80% llevaba más de un año encerrada. En el Hospital José T. Borda, por ejemplo, el promedio de internación era de 10 años y 6 meses; en el Hospital Braulio Moyano, 9 años y 3 meses; y en el Infanto Juvenil C. Tobar García, 4 meses y 3 semanas.

El informe describía, con detalle y contundencia, violaciones a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, muertes no investigadas, aislamiento en celdas, abusos físicos y sexuales, ausencia de atención médica adecuada, condiciones indignas de alojamiento, falta de rehabilitación y sobrepoblación. En muchos establecimientos, entre el 60% y el 90% de las personas internadas eran “pacientes sociales”: personas con alta médica que permanecían institucionalizadas por no contar con una red familiar o comunitaria donde retornar.

A esta denuncia se sumaron otros organismos de derechos humanos, asociaciones de profesionales y de usuarios que expusieron las prácticas de encierro, el vacío normativo y la ausencia de controles externos efectivos. Ese escenario fue el que hizo urgente y necesaria la Ley 26.657.

Internar ya no es lo que era

Antes de la ley, la internación en salud mental podía decidirse con la sola firma de un médico o incluso por orden judicial sin mediación técnica adecuada. Ese modelo habilitaba internaciones extensas, arbitrarias y muchas veces injustificadas.

La ley dispone que toda internación debe de cumplir con evaluación y diagnóstico interdisciplinario, motivos que la justifiquen y las firmas de dos profesionales de la salud. La persona internada bajo su consentimiento podrá abandonar la internación en el momento que lo desee.

Cabe destacar que también existe la internación sin consentimiento, es decir involuntaria, que es un recurso terapéutico excepcional y solo puede realizarse cuando el equipo de salud evalúa riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Si bien no es un concepto sencillo de definir, el agregado de cierto e inminente acota arbitrariedades de profesionales y de familiares del paciente. En su artículo 21, la ley señala que la internación involuntaria debe notificarse obligatoriamente en un plazo de 10 horas al juez competente y al Órgano de Revisión, debiendo agregarse a las 48 horas todas las constancias previstas en el artículo 20.

Otro punto clave es que las personas internadas tienen derecho a un abogado que los defienda y la externación o permisos de salidas no requieren autorización del juez.

Derechos y control

Otro pilar de la ley es la creación del Órgano de Revisión Nacional, establecido en el artículo 39. Está integrado por representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Defensa, asociaciones de usuarios, organizaciones de derechos humanos y entidades profesionales.

Entre sus funciones se encuentran supervisar las condiciones de internación y proteger los derechos de las personas usuarias del sistema. Su potencia radica en que puede ingresar sin previo aviso a cualquier institución, pública o privada, revisar historias clínicas, entrevistar de manera privada a personas internadas y exigir intervenciones judiciales o administrativas cuando detecta vulneraciones. En los últimos años, muchas provincias crearon también Órganos de Revisión Locales, fortaleciendo los mecanismos de control territorial.

Avances

Aunque la implementación es desigual, es innegable que en estos quince años se produjo un movimiento federal significativo. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo destacado: avanzó en la reconversión de hospitales monovalentes, cerró pabellones de larga estadía, creó dispositivos residenciales y comunitarios y fortaleció los equipos de salud mental en hospitales generales. Además, puso en funcionamiento su Órgano de Revisión Local y desarrolló programas de externación asistida que permitieron la salida de personas que habían permanecido internadas durante décadas.

Otras provincias también han avanzado en la adecuación de sus servicios de salud mental, promoviendo la reducción progresiva de internaciones prolongadas, ampliando la oferta de atención comunitaria y desarrollando residencias asistidas orientadas a la vida autónoma.

En estos años se consolidaron Órganos de Revisión locales, se fortalecieron los dispositivos de atención primaria en salud mental y se ampliaron los equipos interdisciplinarios en casi todas las jurisdicciones, una condición indispensable para el funcionamiento de la ley.

En comparación con la situación de hace quince años, hoy hay menos personas viviendo internadas de manera prolongada en instituciones psiquiátricas. Esto no es un dato menor: implica que miles de personas dejaron de habitar espacios de encierro para transitar dispositivos más abiertos, comunitarios y orientados a la autonomía. La reducción de internaciones crónicas es uno de los indicadores más contundentes del cambio de paradigma, porque expresa que la vida afuera dejó de ser una excepción para convertirse en una política pública posible.

Estos avances no son hechos aislados: muestran que la Ley Nacional de Salud Mental, cuando encuentra decisión política, presupuesto y articulación territorial, funciona y transforma.

Al mismo tiempo, el crecimiento sostenido de la demanda en salud mental durante los últimos años, impulsado por la crisis social, el incremento de los padecimientos subjetivos y la mayor visibilidad de los derechos, está tensionando los dispositivos existentes. Este aumento de la demanda no desmiente los avances, pero evidencia que la transformación del sistema requiere expansión, inversión y nuevas estrategias para sostener una atención accesible, oportuna y de calidad.

Tensiones y desafíos persistentes

Sabemos que toda política pública transformadora lleva tiempo, y por eso resulta, como mínimo, injusto descalificar la ley por las dificultades de su pleno cumplimiento.

Pero también es cierto que pensar ciertas situaciones exclusivamente desde el campo de la salud mental, como si la Ley Nacional de Salud Mental fuese el único marco interpretativo posible, constituye un error analítico y político. Existen procesos sociales más amplios, que exceden el plano clínico o jurídico.

Tal como señalan Silvia Duschatzky y Cristina Corea (2002) en Chicos en banda, lo que suele estar en juego no es una “falla” individual, sino una lógica de expulsión social: sujetos que no son simplemente marginados, sino expulsados del lazo social, despojados de inscripción simbólica, institucional y comunitaria.

Un ejemplo reciente es el asesinato de la turista brasileña, cometido por una persona con antecedentes en salud mental. Atribuir ese hecho exclusivamente a la Ley de Salud Mental, como si fuese la consecuencia “natural” de un modelo de desmanicomialización, es un error y un burdo reduccionismo. Lo que emerge, más bien, es un entramado donde confluyen la exclusión estructural, la falta de redes comunitarias, la precariedad del sistema de atención y una lógica estatal que oscila entre el abandono y el encierro.

Escenas similares se observan en las trayectorias de personas en situación de calle que, tras episodios de crisis subjetiva o consumo problemático, son internadas compulsivamente o criminalizadas por su sola presencia en el espacio público. El recorrido de la calle al hospital psiquiátrico, del hospital a la cárcel y nuevamente a la calle evidencia un Estado que, en muchos casos, no produce inclusión, sino que gestiona la vida a través del control y el confinamiento.

Desde esta perspectiva, la “problemática de la salud mental” no puede analizarse sin su contexto más amplio: las políticas de exclusión, las formas contemporáneas de desamparo y las nuevas modalidades de gestión de la pobreza y la peligrosidad.

Poner en valor estos 15 años

A quince años de la Ley 26.657 es necesario hacer balance: reconocer lo que falta, sí, pero también valorar lo que se ha conquistado. No era menor pasar de un sistema carcelario para personas con padecimiento mental a un modelo donde la comunidad, los derechos y la participación se volvieron centrales.

Los órganos de revisión, los equipos interdisciplinarios y las transformaciones logradas en varias provincias no son gestos simbólicos: son pruebas concretas de que otra salud mental es posible. Una que no encierra, sino que cuida; que no excluye, sino que acompaña; que no patologiza la vida, sino que la escucha y la respeta.

Hoy, mucho más que en 2010, podemos decir que la ley dejó de ser un ideal en papel para convertirse en una política pública que palpita en territorios reales y transforma vidas concretas. Pero también es un llamado a redoblar los esfuerzos: expandir las redes comunitarias, fortalecer los mecanismos de control, garantizar presupuesto y asegurar que los derechos consagrados lleguen a quienes más lo necesitan.

Poner en valor estos quince años no es un acto conmemorativo: es renovar el compromiso con una salud mental digna, inclusiva y con justicia social.

Adelqui Del Do es psicólogo. Especialista en Psicologia Clínica. Docente de Grado y Posgrado. Integrante del Tribunal de Ética de Apba. Investigador en el Informe Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos.